¿Hay que ser prolífico escribiendo?

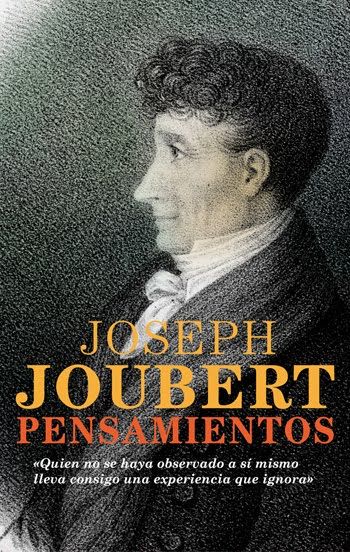

He aquí una pregunta que antes o después el escritor se formula y cuya respuesta no es unánime. Dos ejemplos diametralmente opuestos entre muchos posibles: si Lope de Vega escribió según él mil quinientas comedias aunque se hayan conservado unas quinientas, al poeta Jaime Gil de Biedma le bastó con publicar cuatro libros de poemas para ejercer una influencia en sus herederos ya legendaria. El ínclito Joseph Joubert (1754-1824) recomendaba una posición comedida: “Escribiendo demasiado arruinamos nuestro espíritu; no escribiendo, lo oxidamos”.

Muy pocos recordarán hoy a María del Socorro Tellano López, que bajo el pseudónimo de Corín Tellado escribió más de cuatro mil novelas, con un promedio de unas setenta por año. El novelista brasileño de origen japonés Ryoki Inoue lleva escritas unas mil cien, lo que también supone una media de seis al mes. Es difícil suponer que todas ellas puedan ser de un elevado nivel. Algunos críticos inciden en cómo muchos de estos prolíficos escritores (el mencionado Lope, por ejemplo) no hacen sino autoplagiarse casi sistemáticamente. Lo habitual, en todo caso, es que de un autor queden una o dos obras entre muchas otras para la posteridad: El Quijote de Cervantes, Los miserables de Victor Hugo, El jarama de Sánchez Ferlosio, Tiempo de silencio de Martín Santos o Pedro Páramo de Juan Rulfo son algunos ejemplos.

En el polo opuesto, no pocos escritores publicaron un único libro. Entre los más ilustres, y cuya obra ha sido largamente reconocida: Emily Brontë con Cumbres borrascosas, J. D. Sallinger con El guardián entre el centeno o J. Kennedy Toole con La conjura de los necios. Entre los muy apreciados hoy que apenas si publicaron alguna obra en vida estaría Franz Kafka y entre quienes ni siquiera llegaron a ver publicado un solo libro en vida, la excepcional poeta americana Emily Dickinson. Por su parte, el poeta Pepe Hierro -de lenta gestación y que tampoco fue un prolífico en su género- invirtió veintisiete años entre uno y otro libro de poemas.

Como vemos, hay para todos los gustos: escritores muy prolíficos y otros muy comedidos. ¿Qué es mejor? Creo que fue Francisco Umbral, otro de los prolíficos, quien sostuvo que merecía la pena sentarse a escribir cuando teníamos algo valioso e imprescindible que decir. Algo que avala el poeta Rainer María Rilke que, en sus Cartas a un joven poeta, recomienda resistirse a la escritura hasta que su empuje sea humanamente ineludible y entonces haya que sentarse a escribir, porque “una obra de arte es buena si ha nacido al impulso de una íntima necesidad”.

Con lo que, más allá de que sea mucho o muy poco, se trataría de escribir lo estrictamente necesario. Aquello cuya materia y cuya forma se nos han prácticamente impuesto. ¿Desde el oficio? Si sopesamos las grandes obras que tantos autores nos han legado cabría concluir que sí, que una buena dosis de oficio es necesaria para escribirlas; pero también que con sólo el oficio no es suficiente. Paciencia, una atenta receptividad, un alto nivel de exigencia… son a mi modo de ver imprescindibles para crear obras valiosas. Cosas que llevan su tiempo y una honda capacidad de autocrítica.

Por acabar donde empecé, me parece muy provechosa esta recomendación del excelente escritor de aforismos y Pensamientos Joseph Joubert: “Cuando se escribe con demasiada facilidad siempre se cree contar con más talento del que se tiene”.

Además de disfrutar como maestro de escuela, me encanta escribir. Y leer. Y subir los montes alicantinos. Y jugar al ajedrez. Y… siempre me sigue apeteciendo aprender. Y segregar lo que aprendo -lo que vivo, lo que siento- en artículos, poemas y aforismos como éste: “¿Es imaginable la felicidad en un grano de pimienta?”