Cuando los textos dialogan

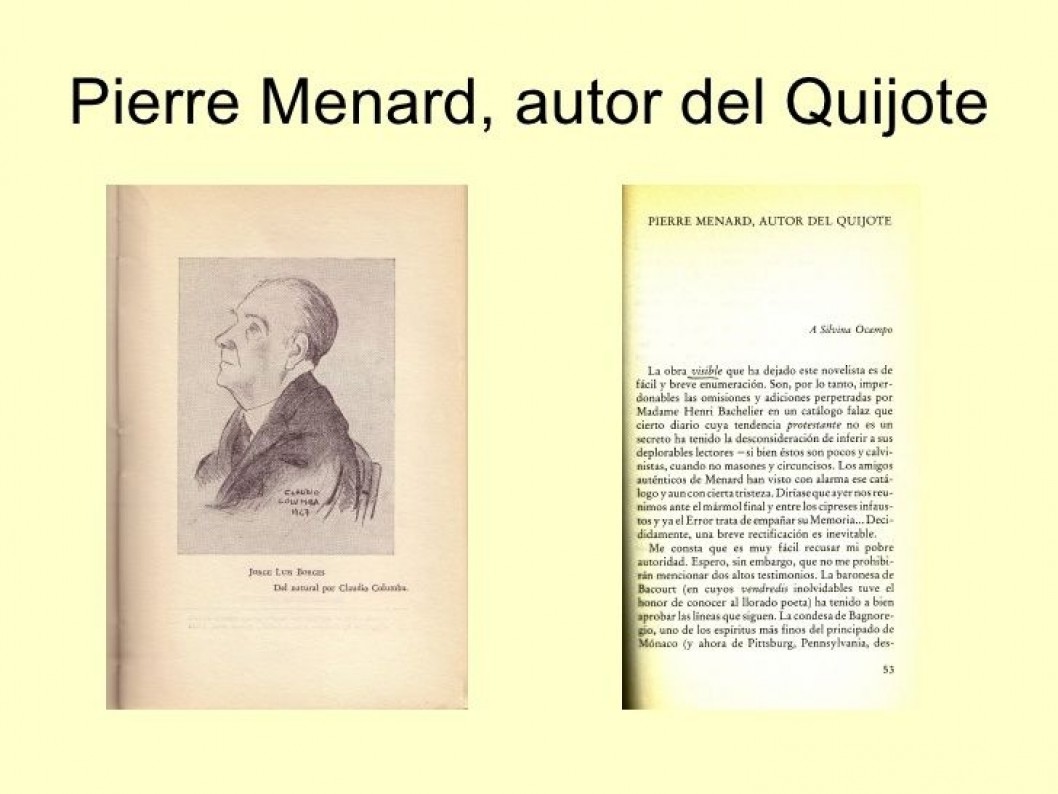

Pocos como Jorge Luis Borges entendieron la creación literaria como infinito diálogo con la tradición; con los escritores que nos precedieron. Experto en los juegos intertextuales, sus relatos y no pocos de sus poemas están repletos de alusiones, citas, parodias, variaciones… de obras con las que el argentino mantuvo un diálogo perenne, fructífero y recreador. Porque la relectura y la reescritura conformarían, desde esta perspectiva, una parte sustancial del propio proceso creador. Su Pierre Menard, autor del Quijote, relato incluido en su libro Ficciones, es el mayor exponente en cuanto a la multiplicidad de sentidos que se abren a partir de reescribir el mismo texto en un contexto histórico diferente. Lo que escribe Menard es su lectura del Quijote, reviviendo sus mismas letras no en el acto original del autor sino en el de un lector entre tantos otros posibles. Como quien se adentra por un salón lleno de espejos, ¿quién es el auténtico, el original, y quién la copia?, vendría a decirnos Borges.

Sin llevar tan lejos las cosas, la intertextualidad, o el diálogo con otros textos y sus autores, de mil formas diferentes, siempre se produjo. Desde composiciones que recrean o incorporan citas textuales de otros autores, que integran en sus textos figuras mitológicas cantadas por Ovidio (Dafne por ejemplo en Garcilaso o Quevedo), tópicos literarios de tradición horaciana (carpe diem, aurea mediocritas, beatus ille…), recreación de cuadros (Gimferrer, Carnero, León Felipe, etcétera), de piezas musicales y compositores (José Hierro en Cuaderno de Nueva York, por ejemplo), de pasajes homéricos (Las sirenas, de Porpetta) o, por no extenderme más, esas novelas históricas que recrean un tiempo ya pasado y una situación concreta, valiéndose de personajes reales y situaciones verosímiles, completamente integrados en el océano de la ficción.

Por otra parte, y como dejó dicho H. G. Gadamer, el longevo filósofo alemán, el auténtico poema siempre “tiene que mantener un diálogo con el lector. Pero el poema no dialoga solamente con el lector, el poema es en sí mismo un diálogo, un autodiálogo”. Un diálogo que exige tiempo, porque “el poema invita a una larga escucha y a un intercambio de palabras, en los que se consuma la comprensión”. Y un diálogo también donde la tradición, las tradiciones heredadas y asumidas, juegan un papel crucial.

Todo lo anterior viene a colación porque uno de los poemas del murciano Eloy Sánchez Rosillo en su último libro, Quién lo diría, me ha llevado inmediatamente a otro de Claudio Rodríguez, poeta de la generación de los cincuenta (Gil de Biedma, Valente, Brines, Caballero Bonald, etc.), muy influyente en poetas posteriores y uno de sus maestros. No afirmo que Sánchez Rosillo haya tenido presente el poema del zamorano para escribir el suyo ni que haya siquiera intentado establecer un diálogo con él. Posiblemente sea yo como lector quien lo ha iniciado. Pero no se trata de quién sino de qué es lo que se inicia cuando dos textos se interrelacionan. Juzgue en todo caso el lector tras leerlos.

EL ASOMBRO

TE despiertas y, al rato,

dejas tu casa y sales a la calle,

a la casa del mundo.

Salir es un entrar. No hay intemperie

cuando con firme pie

y afanosa retina

nos adentramos en los incontables

e ingentes aposentos del asombro.

Los vamos recorriendo sin descanso.

Todos tienen el techo a cielo abierto,

con muros transparentes y con anchas

puertas de par en par que no interrumpen

el avance en la luz.

Y no hay desprotección, ni puede haberla,

en la perplejidad que para el ojo

es todo cuanto ve

(este azaroso ir ineluctable

de una emoción en otra,

de la sorpresa al sobresalto, al ansia),

sino el cobijo incierto de la vida,

que nos alza hasta el vértigo

y nos mantiene a salvo en su oleaje

porque el misterio existe.

Eloy Sánchez Rosillo

Quién lo diría, Tusquets, 2015

ALTO JORNAL

Dichoso el que un buen día sale humilde

y se va por la calle, como tantos

días más de su vida, y no lo espera

y, de pronto, ¿qué es esto?, mira a lo alto

y ve, pone el oído al mundo y oye,

anda, y siente subirle entre los pasos

el amor de la tierra, y sigue, y abre

su taller verdadero, y en sus manos

brilla limpio su oficio, y nos lo entrega

de corazón porque ama, y va al trabajo

temblando como un niño que comulga

mas sin caber en el pellejo, y cuando

se ha dado cuenta al fin de lo sencillo

que ha sido todo, ya el jornal ganado,

vuelve a su casa alegre y siente que alguien

empuña su aldabón, y no es en vano.

Claudio Rodríguez

Conjuros, Cantalapiedra, 1958

Además de disfrutar como maestro de escuela, me encanta escribir. Y leer. Y subir los montes alicantinos. Y jugar al ajedrez. Y… siempre me sigue apeteciendo aprender. Y segregar lo que aprendo -lo que vivo, lo que siento- en artículos, poemas y aforismos como éste: “¿Es imaginable la felicidad en un grano de pimienta?”