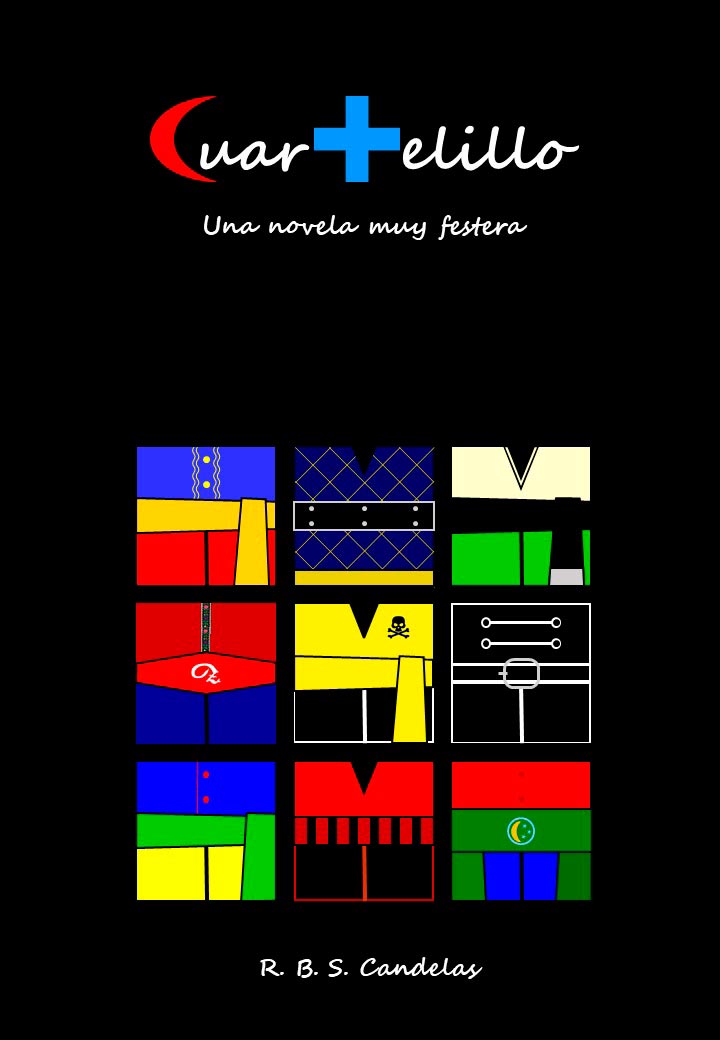

Cuartelillo. Una novela muy festera (y 8)

Resumen de lo publicado

Salu Amat ha venido a las fiestas de Moros y Cristianos tras veinte años de ausencia. En la madrugada del viernes escucha una conversación sospechosa entre dos hombres. El viernes por la mañana, la ciudad descubre que la imagen de san Antón ha sido secuestrada. Por la noche, al llegar a su portal, Salu también es secuestrada por los facinerosos que han robado el Santo.

De madrugada, los secuestradores llevan a la imagen del Santo hasta la sede de la Junta Central, donde la rocían con gasolina y le prenden fuego. Testigo de la acción, Sergio Aguado, el presidente de la Junta, se ve impotente para impedirlo.

Mientras tanto, Salu ha quedado en manos del sicario más peligroso, quien, ebrio de cerveza y lascivia, la golpea y se dispone a abusar de ella. Sobrepasada por la situación, Salu comprende que solo un milagro puede salvarla.

Domingo, 00:45 h.

Maldita sea su estampa.

La furgoneta blanca se ha esfumado. El remolque entero, cargado con el misterioso bulto que ya no resulta tan misterioso, se ha convertido en una pira. Los extintores de la Casa de Rosas están fuera de su alcance por culpa de un estúpido despiste con las llaves. Impotente, Sergio Aguado contempla cómo la lona verdosa se consume, lanzando pavesas que ascienden en un torbellino de fuego y humo hasta perderse en la negrura de la noche. Si nadie lo remedia, la imagen de madera tallada que envuelve —porque de eso se trata, sin duda, del Santo Abad— pronto será historia.

—¡Traed extintores, rápido! —urge a los pocos festeros que, provenientes de los cuartelillos cercanos, se han congregado a unos metros sin entender nada—. ¡Es el Santo!... ¡Es san Antón el que arde, coño!

Algunos echan a correr cuando captan la gravedad del asunto. Un gesto inútil, comprende Aguado, porque para cuando quieran estar de vuelta, del Santo no va a quedar ni el latón de la aureola.

En el colmo de la desesperación, la mirada vagabunda del presidente se fija en una hoja de papel clavada en el portón de la sede. Se acerca, la arranca, la mira. Es una nota de los secuestradores, bien escrita en tinta azul con grandes letras de imprenta, en la que se da un nuevo plazo de veinticuatro horas para el pago de un rescate de medio millón de euros. ¡¿¡Medio millón!?! Grotesco, si no fuese porque debajo del texto, pegado con celo, hay un deneí con una foto femenina que le recuerda vagamente a alguien, y cuyo nombre, así, con esta luz y sin las gafas de cerca, apenas es capaz de leer hasta que un violento fogonazo que le hace encogerse de hombros convierte, durante un instante, la noche en día: María Salud Amat.

Al relámpago sigue un trueno espantoso. Y al trueno, un goterón que, con un golpe sordo, hace en la tinta azul un rodal del tamaño de una moneda de euro. Aturdido, Sergio Aguado mira hacia el cielo justo a tiempo de que otro goterón se estrelle contra su entrecejo y le salpique los ojos. Otro rodal aparece en la nota, y luego otro, y otro, hasta que el goteo se convierte en un aguacero tal que, a su lado, el Diluvio Universal parecería un ensayo.

* * *

Necesita un milagro.

De repente una luz azulada, brillante como la del día, ilumina el interior de la vieja fábrica. Un estampido hace retumbar las ventanas de cristales rotos, muchos de ellos medio sueltos. El susto que se lleva el secuestrador, enfrascado en manosear y babosear, hace que se incorpore con brusquedad.

—¡¿Qué ha sido eso?! —exclama—... ¿Qué...?

El «qué» que queda en el aire obedece no tanto a la sorpresa de sentir una mano femenina en su garganta, una débil presa que no representa riesgo alguno —¿Cómo lo ha hecho, la desgraciada, para soltarse?—, como a la percepción, captada por el rabillo del ojo, de que la otra mano se encuentra en un lugar mucho más inconveniente: en el cuello de una litrona que avanza hacia su cabeza a toda velocidad.

¡Crac!

Salu ha de hacer un esfuerzo para quitarse de encima el cuerpo inconsciente de su agresor. Que Dios la perdone si le ha roto la crisma. Tendrá que esforzarse, porque, lo que es ella, no piensa arrepentirse. Se incorpora con dificultad, doloridos los pechos húmedos. Semidesnuda de cintura para arriba, se siente asqueada, avergonzada, aterida. En la uralita de la cubierta resuena un estrépito ensordecedor. Un escalofrío le recorre el espinazo. Tiritando, intentando taparse como puede con su bonita chaquetilla contrabandista, ahora hecha una piltrafa, y con los jirones de su blusa rasgada, se dirige con paso incierto hacia la puerta. Ha de salir de allí antes de que regresen los otros. Ha de hablar con la Policía; decirles quién es el responsable de todo esto. Y ha de regresar con Almudena, con sus padres, con...

Con Rafa.

* * *

Retumba un trueno atronador. Y en lo que dura el estrecho, sinuoso callejeo que lleva a la furgona blanca desde la calle Colón hasta el puente de Monóvar, las compuertas del cielo se abren de tal forma que el aguacero alcanza dimensiones bíblicas. Los limpiaparabrisas se muestran impotentes ante la desaforada cortina de agua. En el último tramo de calle que recorren en dirección al río, conductor y pasajero apenas tienen tiempo de intercambiar cuatro frases.

—¡No veo nada, mierda!

—¡Frena, coño, frena, que nos la vamos a pegar!

—¿Qué quieres, que nos cojan los municipales? Nos han visto unos que estaban en la plaza del Ayuntamiento. Seguro que...

—¡¡¡Cuidado!!!

* * *

Domingo, 10:15 h.

—¡Mamá!

Aún conmocionada, Salu se deja abrazar por su hija, que se le ha echado encima nada más verla abrir los ojos. La boca reseca, llena de un regusto amargo, apenas le permite articular palabra.

—¡Almudena! ¿Qué...? ¿Dónde...?

—Tranquila, mamá. —Cariñosa, la muchacha le alisa la melena desgreñada—. Estás en el hospital. Nos avisaron de madrugada, y hemos pasado la noche aquí, velándote.

—¿Hemos? ¿Quién...?

—Los abuelos y yo. Están fuera, en el pasillo. Voy a avisarles.

A solas durante unos instantes, Salu toma conciencia de su pómulo y su ojo hinchados, que le duelen con solo parpadear; y de sus muñecas laceradas, que descansan vendadas sobre la sábana azul. Recuerda la mirada obscena, fija en su escote; la boca hedionda, amorrada a una litrona terciada; el bofetón salvaje, que la dejó medio grogui; el brillo de la navaja; la litrona medio vacía; la oscuridad del váter; la chapa herrumbrosa del portarrollos abrasándole la piel; la litrona vacía del todo, tirada cerca de ella; las manos encallecidas, estrujándole los pechos; la lengua pastosa, lamiéndole los pezones; el asco; la litrona de nuevo, a la que llega por los pelos; el relámpago; el sobresalto; la oportunidad entrevista —lo tienes a tiro, Salu, es ahora o nunca—; su propia furia; el botellazo; la lluvia sobre el tejado; el viento helado colándose por los cristales rotos; el bajón; la tiritona. Y luego, el vacío más absoluto. No recuerda nada más.

—¡Hija mía, por fin!

Doña Remedios se abalanza con ímpetu sobre la convaleciente. Don Paco, más prudente, le coge la palma de la mano con cuidado de no rozar la muñeca.

—¡Mamá!..., ¡papá...!

* * *

Apareció al otro lado del Vinalopó, le cuenta su padre, en un chalé de La Melva, cerca de la carretera de Monóvar, adonde se presentó empapada, muerta de frío y en estado de choque. Los dueños avisaron a Emergencias y cuidaron de ella hasta que una ambulancia la trasladó, sedada, al hospital, donde ha pasado la noche en observación.

—... A nosotros nos avisó la subinspectora Miró en persona, a las dos de la mañana —concluye.

—Sí, y se ofreció a traernos en su coche —añade su madre—. Se ha portado muy bien con nosotros.

—Habrás pasado mucho miedo —se interesa Almudena.

Salu se limita a encogerse de hombros, consciente de que una mueca de indiferencia le haría ver las estrellas.

—Qué va —dice—. Para nada.

Total, para qué asustar con detalles escabrosos.

—Voy a llamar a Mamen para decirle que has despertado —dice doña Remedios—. La pobre se ha ido a casa a las tantas, en vista de que dormías plácidamente. También estaba agotada.

Justo cuando Salu se dispone a preguntar si se sabe algo de los secuestradores, llaman a la puerta Rafa Poveda y Sergio Aguado, que se han acercado al hospital aprovechando el lapso entre Diana y Ofrenda.

—Gracias a Dios que estás bien —dice el musulmán, visiblemente aliviado—. Sergio me llamó cuando encontró una nota de rescate con tu deneí. Entonces supimos a ciencia cierta que te habían secuestrado los mismos que al Santo.

—Sí —confirma Salu—, y he de deciros que sé quién es el responsable de todo: Germán Sirvent, el asesor religioso de la Junta Central. Reconocí su voz en la fábrica donde me tenían encerrada.

Presidente y vocal entrecruzan una mirada escéptica.

—¿Germán? —El primero niega con la cabeza—. Eso es imposible. Germán sería capaz de dejarse matar por su Santo Abad.

—Te equivocas, Salu —dice Rafa con indulgente sonrisa—. Los secuestradores ya están identificados. Se despeñaron anoche al parque del Peri cuando se disponían a cruzar el río por el puente de Monóvar. La lluvia los cegó, sin duda, y se comieron la barandilla.

—No me hables —suspira doña Remedios—. Fue un diluvio espantoso.

Salu pone cara de no entender nada.

—Pero entonces..., si no se trata de Germán...

—El cabecilla es Rufino, el tesorero de la Junta Central —explica Sergio Aguado—. La Policía Local los encontró anoche maltrechos, a él y a un compinche, en la misma furgoneta que se escapó en mis narices después de que le pegasen fuego al Santo.

—Están ingresados aquí mismo, bajo custodia policial —añade Rafa—, aunque fuera de peligro ya. La confesión de Rufino ha conducido a la Policía hasta una fábrica abandonada en La Melva, donde han encontrado a un tercer cómplice. Ese está en la UVI: al parecer, tiene un traumatismo craneal severo.

—¡Dios mío! —se espanta Salu.

Sin soltar la mano de su hija, don Paco mira de reojo la bolsa de plástico que, arrumbada en un rincón, contiene el arruinado traje de contrabandista.

—Él se lo buscó—dice con rabia contenida—. No te culpes, hija.

—Sí —asiente doña Remedios—. Saldrá de esta para cumplir los años de cárcel que le correspondan.

Se hace el silencio en la habitación, hasta que Salu, confusa todavía, lo rompe.

—Pero no entiendo lo de Rufino —dice—. Un miembro tan destacado de la Junta... ¿Por qué haría algo así?

—Se me ocurrió ayer por la tarde —dice Sergio Aguado—. Durante la Entrada alguien le preguntó a Santiago Vidal, el presidente de Mayordomía, por la hija de Rufino. Yo sabía que tiene una niña de diez años enferma de cáncer, pero no conocía más detalles porque él es reacio a hablar del tema. Santiago sabía más: contó que la niña había empeorado en los últimos meses; que le daban pocas esperanzas, a menos que se sometiera a un costoso tratamiento en Estados Unidos; y que, aun así... —El presidente tuerce el gesto en señal de fatalidad—. El caso es que Rufino se embarcó en la aventura a la desesperada. Afortunadamente, según Santiago, todo parece haber salido bien, y la niña ya está de vuelta en casa, con inmejorables perspectivas. Me alegré, naturalmente, pero me pasé media Entrada atando cabos: Rufino es encargado en una fábrica de hormas. Un salario decente, sin duda, pero un tratamiento en Houston... Quizá tenía un buen seguro privado, quizá había pedido un crédito, pero me vino en mente la reunión en la Junta del sábado a mediodía, cuando se evaluó el tema del rescate.

—Por eso mismo pensé en el asesor religioso —recuerda Salu—: por el interés que mostró en que se efectuase el pago, y porque me sonaba su voz.

—Debiste confundirlas. Yo, en cambio, pensé en Rufino: además del interés que compartía con Germán, podía tener un móvil. Este año, con lo del setenta y cinco aniversario, el presupuesto de la Junta es considerable, y él es el tesorero. ¿Y si, en su desesperación, hubiese distraído dinero de la caja para costear lo de su hija? ¿Y si, incapaz de devolverlo, hubiese urdido lo de la imagen para recuperarlo sin que nadie se enterase? Se me hacía difícil creerlo, pero no podía quedarme con la duda. Así que, tras la Entrada, me dirigí a la sede para consultar los libros y los movimientos bancarios del año. Y en lugar de eso, me encontré con el remolque en llamas.

—Entonces —se entristece don Paco—, la imagen... ¿Se ha perdido?

Rafa hace un gesto tranquilizador.

—El diluvio apagó la hoguera —dice—. Esta mañana los arqueólogos municipales han examinado la talla. A falta de un estudio más profundo, parece que el Santo y el gorrino se han chamuscado superficialmente; la pintura, sobre todo; pero que la madera no ha sufrido en exceso. La lona la protegió durante el tiempo suficiente, hasta que la lluvia hizo el resto. Es como si... como...

—¡Es un milagro! —exclama doña Remedios.

—Casi. Los arqueólogos opinan que costará un pico, pero que la imagen podrá ser reparada sin mayores dificultades.

Un milagro, por supuesto, se sonríe Salu. Así que el Santo aprovechó para salvarse también a sí mismo. ¡Qué pillín!

—Bueno —concluye el presidente—. Rafa y yo hemos de bajar para la Ofrenda y la Misa solemne y todo eso. Este año la iglesia va a dar un trueno: el pueblo entero querrá ver la imagen renacida de las llamas.

Rafa toma entre las suyas la mano libre de Salu.

—Estás bien, ¿verdad? —dice, llevándosela a los labios—. Subiré de nuevo en cuanto...

—No hará falta —sonríe ella—. Estoy mucho mejor. Voy a pedir el alta ahora mismo; y cuando llegue Mamen le diremos que nos baje. No sabes qué ganas tengo de volver a casa; y de ver esta tarde, aunque sea un ratito, la Entrada Mora. Si para eso hemos venido desde Madrid, ¿verdad, Almu?

—Verdad que sí —responde la aludida—. Oye, mamá, yo voy a bajar con ellos, si te parece bien. Es que quiero contarles a Jorge y a Lola y a Fran lo sucedido. Ayer se pasaron toda la tarde a mi lado, tan preocupados, y esta mañana no han parado de enviarme wasaps...

* * *

Lunes, 23:00 h.

Han bajado hasta la ermita, en el acompañamiento al Santo más multitudinario que recuerda la ciudad. Un inmejorable colofón a un día que, para Salu, ya recuperada de todos sus males y penurias, ha resultado muy especial.

* * *

Para empezar, sus amigas en pleno —Chelo, Mamen, Fini y Marijose— han acudido a un desayuno organizado por doña Remedios —chocolatada y surtidico de las más excelsas toñas, magdalenas y rollicos de aguardiente que pueden encontrarse en la ciudad—, al término del cual le han hecho entrega de un regalo muy especial: un precioso traje de gala de contrabandista. Ellas sabrán qué hilos han tenido que mover para conseguirlo a estas alturas. El caso es que Salu se ha emocionado al probarse la fina blusa blanca con mangas de volantes, la chaquetilla y la falda negras, primorosamente bordadas, el cinturón a juego con canana, y los lustrosos botines de medio tacón. Al ponerse con salero unos vistosos pendientes de aro y un enorme floripondio blanco en el pelo, ambos incluidos en el lote, sus amigas han prorrumpido en vivas; y ella, en lágrimas de agradecimiento.

Tras el desayuno, prolongado en inevitable tertulia hasta casi el mediodía, el heterogéneo grupo —cada una de una comparsa diferente— se ha apresurado hacia la plaza del Ayuntamiento, adonde ha llegado justito para presenciar la Embajada Cristiana. Sintiéndose tan arropada y tan querida por sus amigas, Salu no ha podido evitar un escalofrío al recordar en qué distintas circunstancias vivió la otra, la Mora.

Luego el grupo, al que, además de los maridos, se han unido Rafa y un pirata de la escuadra de Juanma que Mamen quiere emparejar con Fini, ha disfrutado del último aperitivo festero en la Casa de Rosas, y se ha dirigido —porque Marijose revienta si no organiza algo para sus amigas— a La mesnada de doña Urraca, donde se ha sentado alrededor de una paella de conejo y caracoles bajo un toldo en el patio.

En el patio —esta vez el vermú previo le ahorra a Salu un nuevo escalofrío— donde empezó todo.

* * *

Si el día anterior Salu, todavía débil, pasó más tiempo viendo la Entrada Mora por la tele que en directo desde el portal de Mamen, esta tarde se ha animado a aceptar la invitación de Sergio Aguado para que tomase parte en la Solemne Procesión. Desde la escalinata de Santa Ana, espléndida en su traje nuevo de contrabandista, ha visto pasar el Estandarte del Santo, escoltado por los dos embajadores, y luego el bando Moro y el Cristiano. Cerraban la marcha los Zíngaros, encargados de portar la ennegrecida imagen del Santo Abad, que ha levantado, a lo largo de todo el recorrido, una entusiasta ovación sin solución de continuidad. Finalmente, Salu se ha integrado, junto con Rafa y los demás miembros de la Junta Central, en la comitiva de autoridades eclesiásticas, civiles y festeras, con quienes ha marcado el paso solemne de la música procesional entonada por la Santa Cecilia.

* * *

Y ahora ahí están los dos, escuchando el incansable, alegre repicar de la campana en su espadaña; entonando, con el resto de la multitud, el himno de san Antón para celebrar la vuelta a casa del maltrecho Anacoreta; y contemplando, cogidos de la cintura, los fuegos artificiales que ponen brillante broche final a los Moros y Cristianos del septuagésimo quinto aniversario.

—¿Sabes? —dice ella entre cohete y cohete—. Creo que Rufino no es un mal hombre. Me prometió, sin que se enterasen los otros, que no me pasaría nada; y creo que estaba dispuesto a cumplir su promesa. En cuanto a lo del Santo... ¿Se puede juzgar a quien comete un disparate por salvar a una hija?

—Lo del Santo ya no tiene mucha importancia —se encoge de hombros Rafa—. Al participar en tu secuestro cruzó todas las líneas rojas. Tu testimonio influirá en que le vaya mal o peor en el juicio, pero es seguro que irá a la cárcel.

Los últimos artificios se desvanecen en la negrura. El gentío prorrumpe en aplausos cuando la estropeada imagen del Anacoreta es introducida en la ermita. Luego, poco a poco, comienza a dispersarse por las calles aledañas de vuelta a casa. De vuelta, tristes unos, alegres otros, satisfechos todos, a la normalidad.

De todo un poco a la vez —tristes, alegres, satisfechos—, Salu y Rafa no sabrían decir cuál es el futuro de su normalidad. Tampoco es algo que les urja saber. De momento, por si acaso, se resisten a dispersarse.

—Recuerdo —dice ella, evocadora— un artículo que un amigo de mi padre, un médico que es también un poco artista, un poco escritor y un poco etnógrafo, publicó hace años en la revista de Moros y Cristianos. Es una especie de monólogo, en el que pone en boca de san Antón su forma de ver la Fiesta. Él, que pasa el año retirado en su ermita, dedicado a la lectura, la meditación y la oración, de repente se ve convertido en protagonista de un bullicioso maremágnum. Su silencio se vuelve estruendo de arcabucería, su sosiego es zarandeado a ritmo de pasodoble; ¿y sabes?, lo mejor de todo es que le encantan la luz, el color, la alegría... ¡Resulta que se pasa el año deseando que llegue la Fiesta!

—No me extraña —ríe Rafa—. El de anacoreta debe de ser el oficio más aburrido del mundo, ¡ja, ja!... Por suerte, también tiene la Media Fiesta.

Salu se aprieta un poco más contra él.

—Rufino no tenía razón; tú sí. Míralos —dice, paseando su mirada en derredor—: no es cierto que el pueblo no venere a su Santo; lo que ocurre es que lo hace a su manera. ¿Qué mejor forma de manifestarle su afecto que con esta inmensa alegría?

—¿Sabes, Salu? —suspira Rafa—. Oírte hablar así, después de todo lo que has pasado... Eres una mujer increíble.

—Y tú, un adulador.

—¿Volverás pronto?

La respuesta de ella, maliciosa, va acompañada de un cariñoso cachete.

—¡Eh, que todavía no me he ido!

* * *

Desde lo más alto de la escalinata de la calle Clérigos, Almudena se emociona cuando, sin ser vista, ve cómo su madre y Rafa se besan. Abrazada a su vez a Fran, la muchacha es consciente de que lo suyo es circunstancial; un ligue de Moros que, probablemente, morirá con el verano. Difícil que sea de otro modo, porque sus respectivos planes de futuro circulan por autopistas divergentes. Pero el caso de su madre es distinto. Ella ya es mayorcita. Ya va siendo hora de que ponga de nuevo en orden su vida.

Y además, Rafa Poveda le cae bien.

FIN

* * *

NOTA A LA EDICIÓN DIGITAL

En Cuartelillo aparecen numerosos personajes de la vida pública y festera eldense. Cualquier parecido con sus alter ego en la vida real es, como suele decirse, pura coincidencia. Cualquier diferencia, también.

El autor quiere hacer constar su agradecimiento a José Blanes Peinado, presidente de honor de la Junta Central de Comparsas, por sus impagables crónicas festeras, sin las que difícilmente habría podido reconstruir el detalle de la Fiesta desde la distancia. El parlamento de la Embajada Mora ha sido extraído de su obra La Fiesta de Moros y Cristianos de Elda.

A Rubén Alfaro Bernabé, José Luis Bazán López, Ramón Candelas Orgilés, Juan Carlos Márquez Villora y Antonio Manuel Poveda Navarro, por sus eruditos estudios y escritos sobre San Antón y la Fiesta. A Juan Carlos, en especial, por su amable colaboración. A Pedro Candelas Díaz, por sus comentarios y precisiones al texto original.

Y, finalmente, a todo el equipo de Valle de Elda por hacer posible la publicación por episodios de Cuartelillo, lo que ha permitido poner esta obra al alcance de todos los eldenses y del público en general. Gracias por aceptar y apoyar el proyecto.

Cuartelillo. Una novela muy festera está también disponible en formato e-book y en papel en www.amazon.es.

Nací en Elda en 1960, y, aunque resido en San Sebastián, nunca he dejado de regresar a mi familia, a mis fiestas, a mi pueblo, a mis raíces. Hace dos décadas que me dedico a escribir novelas, la mayor parte de las cuales he publicado de forma independiente. En 2019 fue el turno de "Cuartelillo. Una novela muy festera", inspirada en mi reencuentro con las Fiestas de Moros y Cristianos tras una prolongada ausencia. En aquel momento tuve la voluntad y el acierto de ofrecerla íntegra a todos mis paisanos desde este Valle de Elda tan nuestro, colaboración que fue posible gracias al interés y la buena disposición de la dirección y el personal del semanario. Gracias a ello, las ocho entregas de la novela, publicadas semana a semana al modo de los folletines decimonónicos, han alcanzado a varios miles de lectores, número que seis años después continúa creciendo.

Hoy vuelvo con el mismo ánimo para presentaros "La traca. Una novela muy eldera". Una nueva novela costumbrista y de intriga protagonizada por Salu Amat, ambientada esta vez durante el transcurso de nuestras entrañables Fiestas Mayores. Espero que a lo largo de las once entregas que completarán la serie volváis a divertiros, a sufrir, a reíros, a indignaros y, sobre todo, a emocionaros con las peripecias de Salu y sus amigos.

Buena lectura, asiduos del Valle.

"Cuartelillo" puede leerse en la web de Valle de Elda, en el blog del mismo nombre: https://www.valledeelda.com/blogs/cuartelillo.html

Más información sobre el autor y su obra en: https://www.rbscandelas.es