Cuartelillo. Una novela muy festera (1)

Cuartelillo. Una novela muy festera. Sinopsis

La mañana del viernes de Moros y Cristianos, cuando la Comitiva de autoridades se prepara para acompañar al Estandarte del Santo en busca de su titular, una sorprendente noticia se propaga cual reguero de pólvora por la ciudad: la imagen de San Antón ha desaparecido de su ermita.

Hace veinte años que María Salud Amat, Salu para todo el mundo, no viene a su Elda natal para la Fiesta. Este año, aprovechando que Almudena, su hija, ha terminado sus estudios y que, por primera vez desde que tiene uso de razón, está libre de exámenes, ambas emprenden un viaje iniciático. La hija, para conocer al fin la Fiesta; la madre, para reencontrarse con ella.

Pero todas las buenas expectativas de Salu se irán al traste cuando, por una serie de circunstancias encadenadas, se vea envuelta en el inesperado, extravagante, absurdo secuestro de la imagen del Santo.

Viernes de Moros y Cristianos, 09:45 h.

Santiago Vidal, presidente de la Mayordomía de San Antón, llegó el primero a la Casa de la Viuda de Rosas, sede de la Junta Central de Comparsas. Como buen festero, había trasnochado tras la Entrada de Bandas, pero no por ello se había privado de un buen desayuno antes de enfundarse el traje de contrabandista y lanzarse a la calle, todavía húmeda por el chaparrón nocturno. Santiago y sus compañeros tenían muchas cosas que supervisar —demasiadas, quizá— antes de que comenzase a llegar el resto de la comitiva que, precedida por un estruendoso alardo de arcabucería, acompañaría al Estandarte del Santo en busca de su titular.

Tres cuartos de hora después, con las primeras salvas artilleras, los tiradores avanzaron despacio por la calle Nueva, dispuestos a inundar las estrechas calles del casco viejo con el ruido, el humo y el olor acre de la pólvora quemada. Los embajadores, los presidentes de las comparsas, los portaestandartes, los miembros de la corporación municipal y el elenco completo de Junta Central y Mayordomía departían de buen humor, a la espera de incorporarse a la comitiva.

Santiago sintió que los nervios y el estrés daban paso a una gratificante sensación de trabajo bien hecho. Que había sido mucho, dada la profusión de actos ordinarios y extraordinarios que habían jalonado el camino hasta estos Moros y Cristianos, los del septuagésimo quinto aniversario. Ahora la suerte estaba echada, todo el mundo sabía cuál era su papel, y él, por fin, podía dedicarse a disfrutar del momento.

El disfrute duró poco. Exactamente hasta que su móvil le anunció una llamada entrante de Germán Sirvent, el asesor religioso de la Junta Central. A Santiago le extrañó, porque Germán debería estar allí mismo, listo para iniciar el recorrido junto al resto de las autoridades. ¿O no lo estaba? Intrigado, miró en derredor para asegurarse: la afable sonrisa del sacerdote no destacaba en ninguno de los corrillos que ya se disolvían para formar la comitiva ante la banda Santa Cecilia. Respondió la llamada, temeroso de que algún imprevisto impidiese al clérigo acudir a su cita festera.

—¿Germán?

La respuesta fue balbuceante, nerviosa.

—Santiago..., tienes que venir a la ermita... Estoy aquí con don Ernesto, el párroco de Santa Ana, y... Es urgente...

¿A la ermita? ¿En aquel preciso momento? El presidente de la Mayordomía meneó la cabeza. Al cura se le había ido la chaveta.

—¡¿A la ermita?! ¿Pero qué dices, Germán?... No puedo irme de aquí ahora. El Estandarte está a punto de salir; solo faltas tú, y... —Fue entonces cuando detectó la incongruencia—. Y tú, ¿qué haces en la ermita?

En lugar de responder, el turbado sacerdote insistió en lo suyo.

—Ven ahora mismo con Sergio, el presidente de la Junta, y con... ¿Está con vosotros el jefe de la Policía Local?

¿El jefe de la Policía Local? De repente, el presidente de la Mayordomía de San Antón sintió que le flojeaban las piernas. La turbación del clérigo, sus balbuceos, sus urgencias...

—¿Se puede saber qué narices pasa, Germán? —le espetó.

Al otro lado de la línea, su interlocutor carraspeó, tragó saliva, jadeó.

—Es el Santo, Santiago... ¡La imagen ha desaparecido!

Veinticuatro horas antes

... Abanderadas, Abanderadas,

todas con bonitos nombres,

os lleváis con las miradas

el corazón de los hombres.

Sois las reinas de la fiesta,

os miman los cortesanos

porque abrillantáis la gesta

de los Moros y Cristianos...

Abanderadas

Pasodoble de Antonio Candel Candel.

Letra de Francisco Tetilla Rubio.

Jueves, 11:00 h.

Nunca el primer postulado de Euclides —dados dos puntos cualesquiera, se puede trazar una recta que los une— ha tenido mejor demostración práctica que el tramo de la autovía de Alicante que discurre entre La Roda y La Gineta. Al volante de su Volkswagen Polo, María Salud Amat —Salud para su madre, Salu para el resto del mundo— otea el horizonte con aprensión: las dos mitades en que la negra cicatriz de asfalto divide los interminables campos de labor se han oscurecido bajo un amenazador manto de opacos nubarrones. Y en la distancia, cada vez más cerca, la cerrada nubosidad se deshilacha en difusos jirones hasta el suelo, mostrando la inminente cortina de agua que se le viene encima.

—Ay, solo pido que no llueva estos días en Elda —suplica—. ¡Que no se mojen los Moros, por favor!...

Almudena, su hija de veintidós años, le dedica una mirada escéptica.

—¿Llover en Elda? —sonríe—. Eso sí que sería una novedad.

—Pues no creas, hija —discrepa la madre—. Ya sabes que allí llueve poco; pero cuando lo hace, lo hace con ganas. A lo bestia, vamos. Y esta es una época propicia.

La muchacha se encoge de hombros.

—Bah —desdeña—. Tampoco va a pasar nada porque caiga un chaparrón, ¿no?

—Depende. Si lo hace durante un desfile, puede liarse parda. ¿Te imaginas a todos esos miles de comparsistas, de músicos, de espectadores, corriendo para resguardarse? Sin contar con lo que supondría para abanderadas, capitanes, niños, carrozas... Se arma la marimorena, te lo digo yo.

Como si la Naturaleza quisiera refrendar sus palabras, gruesos goterones comienzan a golpear el parabrisas. En breves instantes, la máxima velocidad de las escobillas apenas da para evacuar el agua. Almudena hace un esfuerzo por atisbar en derredor.

—Pues en Elda no sé lo que pasará, pero aquí y ahora nos acabamos de meter en una gorda —suspira, preocupada—. ¡Mira, vamos a pasar por un área de servicio! —exclama de repente—. ¿Por qué no entramos hasta que escampe?

Obligada a levantar el pie del acelerador a causa de la casi nula visibilidad, Salu asiente aliviada.

—¿Sabes qué te digo? —sonríe—. Que por una vez has tenido una buena idea.

—Ja.

A cubierto bajo la tejavana del área de servicio, madre e hija aguardan pacientes el final de un diluvio que parece no tener fin.

—Vaya rollo —se queja Almudena—. A este paso, no llegamos a comer.

—¡Bah!, ten paciencia; lo gordo no tardará en pasar —dice su madre, optimista—. Tengo una idea: pongamos un poco de música festera para animarnos. He traído un cedé para ambientarnos. A ver, déjame...

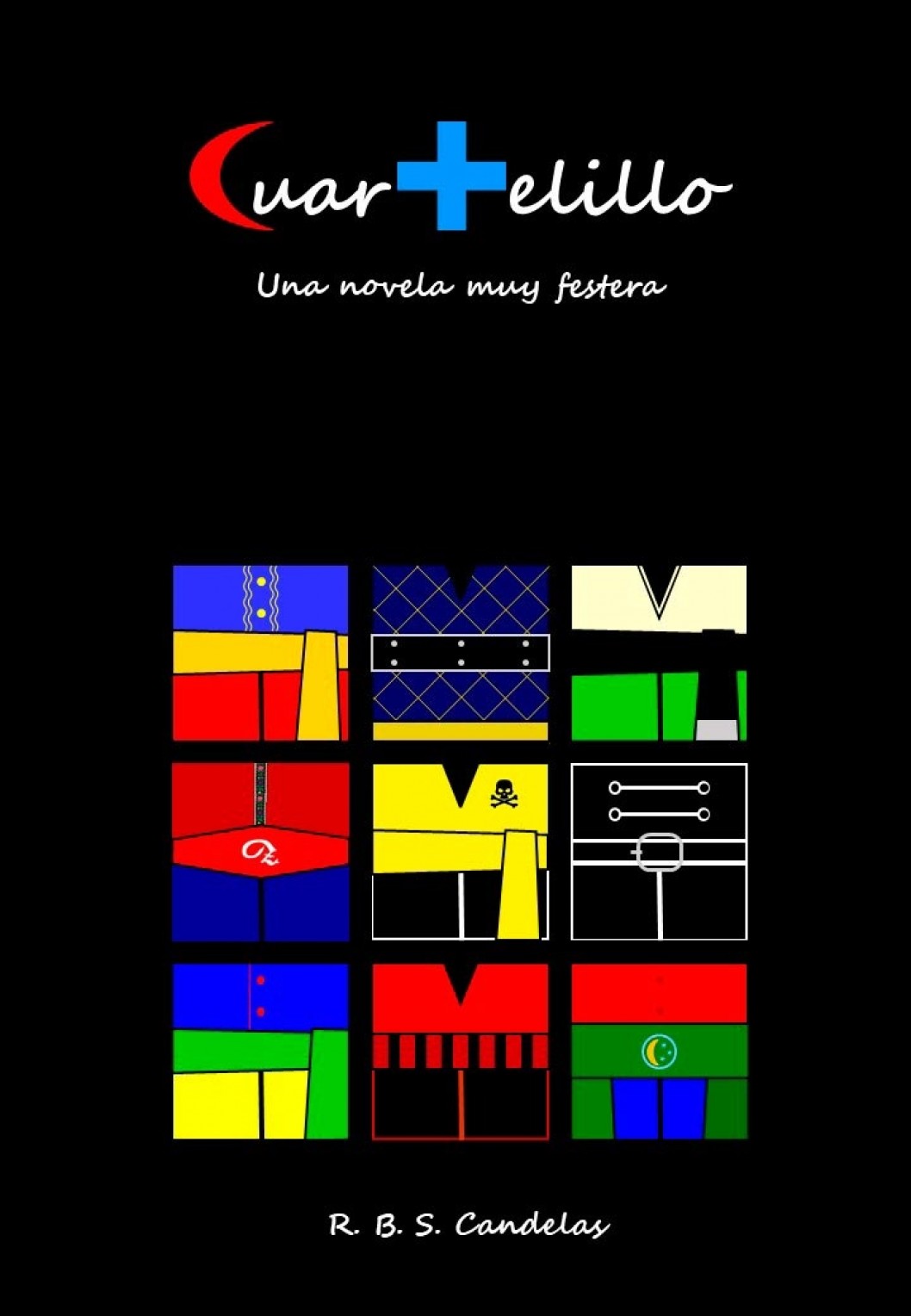

—Sí, y de paso podrías explicarme cómo funciona la Fiesta: todo eso de las comparsas, las escuadras, los cuartelillos, los desfiles... Los primos hablan de ello a menudo, pero yo no me aclaro, la verdad, más allá de que hay un bando Moro y otro Cristiano. Eso sí, no me preguntes los nombres de las comparsas. Sé que hay Contrabandistas, que son los tuyos; y Moros Marroquíes, que son los del abuelo; y... hum...

—Contrabandistas, Cristianos, Estudiantes, Zíngaros y Piratas en el bando Cristiano —enumera Salu—; y Marroquíes, Realistas, Musulmanes y Huestes del Cadí en el Moro.

—Vale. ¿Y qué más?

Salu pone el reproductor en marcha. La sección de viento de una típica banda de música ataca los primeros compases de una melodía desconocida para su hija.

—Pues mira, para empezar —explica—, hay tres tipos principales de música festera: marchas moras, marchas cristianas y pasodobles. Las marchas se utilizan en las entradas mora y cristiana; y los pasodobles, en todo: entradas, traslados del Santo, Diana, Ofrenda... Te vas a hartar de escuchar pasodobles, ya lo verás.

—Hum. Y este, ¿cuál es?

—Uf, ahora no caigo. Espera un poco, a ver... —Salu escucha durante unos segundos, hasta que se lleva las manos a la cabeza—. ¡Vaya por Dios! —exclama—. Si es Pedro Díaz, un pasodoble de los Moros Marroquíes... ¡Uf! Si tu abuelo se entera de que no lo he reconocido, me mata. Como hace tanto que no lo escucho...

—Lo dices porque el abuelo Paco fue capitán de los Marroquíes, ¿no?

—¡Jopé, Almu, sí que es cierto que no te enteras! Fue su madre, la bisabuela Ana, la que salió de abanderada en los años cuarenta. Luego, en casa, buscaremos fotos suyas. Creo que el abuelo todavía conserva revistas de la época.

Al son de pasodobles y marchas, Salu sigue instruyendo a su hija en los pormenores de la Fiesta hasta que el diluvio remite lo suficiente como para reemprender la marcha.

—Vamos —anima Almudena, alegre—, que se nos pasa el arroz.

—¡Bah!, ya sabes que la abuela no va a echarlo hasta que entremos por la puerta.

—¿Y este pasodoble?

—¿Este? Es uno de los más populares; y para mí, el más bonito: Abanderadas.

Jueves, 13:30 h.

—Buenísimo, mamá —alaba Salu entre tenedorada y tenedorada de arroz—. El perol te ha salido buenííísimo.

Doña Remedios, su madre, sonríe complacida.

—Gracias, hija. Y a ti, Almu, ¿qué te parece?

—Que el arroz con magro y garbanzos te sale de muerte, abuela —sonríe la aludida—. Ya sabes que es mi favorito.

—Como que lo ha hecho en tu honor —apunta don Paco, el abuelo—, para celebrar el Grado. Ahí es nada: mi nieta, toda una licenciada en Matemáticas —se ufana—. ¿Quién me lo iba a decir?

—Graduada, abuelo —puntualiza Almudena—; ahora se dice graduada. Y casi terminado. Me falta presentar el Trabajo de Fin de Grado.

—Bah, eso será puro trámite —quita importancia la abuela—. Con el carrerón que has hecho y las notazas que has sacado...

La nieta hace un mohín evasivo.

—Bueno, bueno; ya veremos —dice, prudente—... No te creas que la cosa es tan fácil.

—Lo mejor de todo —interviene Salu— es que, por fin, después de tantos años de colegio y universidad, has podido venir a Moros y Cristianos. Bueno, que hemos.

—Es que vaya fechas —se queja su hija—. Seguro que los que pusieron las fiestas a primeros de junio no estudiaban.

—Seguro —asiente doña Remedios, para luego fruncir el ceño—. Pero... no sé, te veo poco entusiasmada. Como si no tuvieses mucho interés en conocer la Fiesta.

—Claro que lo tengo, abuela. Lo que pasa es que...

—Te has dejado un novio en Madrid —adivina don Paco—. Es eso, ¿verdad?

—¡No, ja, ja...! —ríe la nieta—. No, no es eso; es que... no sé...

—Lo que quiere decir —explica Salu— es que tiene miedo a aburrirse como una ostra. Como aquí no conoce a mucha gente de su edad...

—¡Tonterías! —rechaza el abuelo—. En Moros de Elda no se aburre nadie, ya lo verás. Seguro que Jorge te presenta a un montón de amigos.

—No, si ya conozco a algunos. Pero no sé si Jorge me va a hacer mucho caso, la verdad —duda Almudena, para quien su primo segundo considera que ella le corta el rollo—. Ahora que se ha echado novia...

—Huy, el otro día nos la presentó —comenta doña Remedios—. Me pareció muy maja, esa Lola. Ya verás cómo te llevas bien con ella.

—Eso espero —suspira la joven. Y luego, como para animarse, le tiende a su abuela el plato vacío—. ¿Puedo repetir?

—Claro. Hay un poco de socarrao; ¿quieres?

—Mmm. Por favor.

Jueves, 17:00 h.

Quedan pocas casas en Elda como la de los Amat, si es que queda alguna más. Construida a principios de los años veinte del siglo pasado por el padre de don Paco, la finca ocupa una esquina del barrio de El Progreso. Antaño cálida y soleada, gracias a su orientación al mediodía, perdió gran parte de su luminosidad cuando las casas colindantes fueron siendo sustituidas por modernos edificios de cinco, seis y hasta ocho plantas; pero conserva, para deleite de Salu, acostumbrada a las estrecheces de su apartamento madrileño, la espaciosidad interior con que fue concebida, y ese toque señorial que supo darle el abuelo, con su amplio vestíbulo de doble altura, iluminado por una gran claraboya de vidrio decorado con motivos florales y rodeado por una amplia escalera con peldaños de mármol y barandado de madera noble, que conduce a los dormitorios situados en la planta superior.

Naturalmente, en una casa tal no faltan enormes armarios de tres cuerpos con adornos de marquetería y lunas de espejo con el azogue manchado por el paso del tiempo. En su interior, entre aromas a lavanda que doña Remedios renueva periódicamente, se guarda un ajuar de proporciones inconcebibles hoy en día: ropa de cama bordada, toallas bordadas y mantelerías bordadas como para surtir un hotel y su correspondiente restaurante; trajes y vestidos de gala, de calle y hasta de novia de tres generaciones Amat consecutivas; sombreros de señora y de caballero en vetustas cajas de cartón; abrigos, chales, disfraces, y un mantón de Manila al que Almudena, aunque no sabría qué hacer con él, tiene echado el ojo. Y zapatos, botas, botines y sandalias, tanto de época como recientes, en cantidades que dejarían pequeño el Museo del Calzado —al cual, por cierto, Salu planea en secreto donarlos el día que sus padres ya no estén—. Y por supuesto, ese otro tipo de ropa, heterogénea y multicolor, que no falta en el ropero de ninguna casa eldense: la festera.

Bien comida y convenientemente sesteada, a media tarde Salu decide que es hora de ponerse en marcha.

—Bueeeno, veamos la ropa —dice al tiempo que se despereza en el sofá donde su hija sigue frita—. A ver si entro todavía en ella.

Naturalmente, sabe que entra en su traje de contrabandista, pues en su anterior visita a casa, allá por Pascua, se preocupó de sacarlo, repasarlo y limpiarlo. Y como llevaba veinte años guardado en una caja, de reponer la blusa, más deteriorada por el paso del tiempo que por el uso.

—Está en la habitación del fondo —dice doña Remedios, que se distrae con su grupo de wasap de la parroquia—. Toda planchada y a punto.

—Pero mamá —protesta Salu—... No tenías que haberte molestado.

—Ya ves.

—¡Tachánnn!

Salu hace entrada en la sala con ademanes flamencos y enérgico taconeo. Todavía adormilada, Almudena abre los ojos como platos para mejor contemplar la transformación sufrida por su madre: airosa blusa roja con mangas de volantes, cinturón de piel con canana sobre pantalón negro de artístico bordado, botas negras bien lustradas, y orgullosa, enorme rosa roja junto a la oreja izquierda.

—¡Mamá! —exclama—... ¡Estás preciosa!

—¿Qué te parece? ¿A que es chulo?

—¡Chulísimo! Y para mí, ¿qué hay?

Salu le tiende la mano.

—Ven y verás lo que te he preparado.

Unos minutos después, la madre termina de ajustar el nudo del fajín oro viejo y la longitud del bombacho rojo.

—Así te quedan perfectos —dice—, con el liguero justo por debajo de la rodilla.

La hija, sin embargo, no acaba de verlo claro.

—Pero mamá —protesta con un mohín de disgusto—, ¿por qué llevas tú ese traje tan bonito y yo tengo que llevar este disfraz, con estos bombachos tan ridículos y con...?

—Oye, guapa, un respeto —la recrimina Salu—: esto es un traje de moro marroquí, y los que lo llevan están muy orgullosos de él. Ni se te ocurra llamarlo disfraz; y menos aún, que te oiga tu abuelo.

—Ya —dice Almudena, poco convencida—. Pues que conste que me gustan más el pantalón bordado y la blusa de volantes.

Salu no llega a responder, porque en ese preciso instante asoma por la puerta la nariz de don Paco, seguida por la sonrisa de oreja a oreja que le provoca ver a su nieta vestida con el uniforme de sus amores.

—¿Qué?, ¿cómo va la cosa? —pregunta, henchido de satisfacción.

Y Almudena, que no defraudaría a su abuelo por nada del mundo, le devuelve la mejor de sus sonrisas.

—Este traje de marroquí es una pasada, abuelo —dice. Y se pone, para reafirmar sus palabras, uno de los chalecos que hay sobre la cama—. ¿Qué te parece?, ¿estoy guapa?

—Estás guapísima, ¡ja, ja! —se carcajea don Paco—... Pero si sales así a la calle, vas a ser el hazmerreír del pueblo.

La joven se mira al espejo sin comprender nada.

—¿Por qué? —frunce el ceño—. ¿Qué pasa?

Su madre le tiende otro chaleco, uno azul oscuro con ribetes amarillos y multicolor bordado floral.

—Pasa que te has puesto un chaleco de musulmán, hija —dice, burlona—. Anda, ponte este otro y vamos a hacernos una foto las dos juntas, antes de que...

—¡Han llegado Jorge y Lola! —grita la abuela desde el zaguán.

—¡Huy, pero si yo también me tengo que ir! —se sobresalta Salu al consultar su reloj—. He quedado con Mamen para ir a la Entrada de Bandas, y ya voy tarde.

Jueves, 19:45 h.

Desde el balcón del piso de Mamen Vera, estratégicamente situado en una esquina de la plaza del Zapatero, Salu eleva la mirada a un cielo tapizado en gris sucio.

—No lloverá, ¿verdad? —dice, aprensiva.

A su lado, su amiga se encoge de hombros.

—El teléfono no me da lluvia. Por lo menos, hasta la madrugada. Venga, vamos bajando, que la Santa Cecilia está a punto de arrancarse.

Salu y Mamen nunca, desde que coincidiesen cincuenta años atrás en el parvulario de las Monjas, han permitido que su relación se distanciase. Incluso cuando la primera contrajo matrimonio con un abogado madrileño, conocido de toda una vida de veraneos en Santa Pola, y la pareja se estableció en la capital del Reino, el encuentro entre ambas amigas siguió siendo obligado en todas y cada una de las frecuentes visitas que Salu hacía a sus padres.

—¿De verdad llevas veinte años sin venir a la Fiesta? —se asombra Mamen en el ascensor—. Es que no me lo puedo creer.

—Ya ves —alza los hombros su amiga—. Desde que Almu tenía dos años, que la vestimos de zíngara, como tú. ¿Te acuerdas?

Mamen sonríe evocadora.

—No me voy a acordar: estaba monííísima. Hay que ver —suspira—, cómo ha pasado el tiempo. Y ahora, fíjate..., matemática.

—Uf, calla, calla..., que se me pone la piel de gallina solo de pensarlo.

—Pues el coco lo ha tenido que sacar de su padre; porque lo que es de ti...

—Vaya, muchas gracias —se hace la ofendida Salu. De repente, su voz se quiebra—. Pobre Félix, lo orgulloso que estaría de su hija.

—Lo siento —se disculpa Mamen al ver el brillo aguanoso de sus ojos—, no debería habértelo recordado.

—No es culpa tuya —quita importancia su amiga—. Soy yo, que no me acostumbro.

Al salir a la calle, una cálida vaharada de ganas de fiesta golpea los rostros de ambas. La muchedumbre bulle impaciente, ansiosa por corear el pasodoble Idella cuando sea interpretado simultáneamente, en la plaza del Ayuntamiento, por las diez agrupaciones musicales que participan en la Entrada de Bandas; el arranque de cuatro días y pico en los que Elda se convertirá en una ciudad tomada por la música, la alegría y la diversión, así como por el colorido, el boato y la pólvora. Tomada, en definitiva, en incruenta y simbólica batalla, por Moros y por Cristianos.

—Venga, animémonos —anima Mamen—. Juanma nos espera con los de su escuadra en la puerta de Fayago. A ver si cogemos buen sitio para escuchar el Idella.

Caminan cogidas del brazo por Dahellos, todo lo ligeras que permite el gentío, hasta que, en el cruce con la calle Jardines, Mamen refrena el paso.

—Mira, ahí está Almu —dice, agitando la mano por encima de su cabeza—. ¡Almu!... ¡Almudena!...

La muchacha, que departe con un grupito de su edad, le devuelve el saludo y corre a abrazarla.

—¡Tía Mamen! —exclama, alborozada—. ¡Por Dios!, ¡pero qué guapa estás!

La aludida le revuelve la frondosa melena castaña.

—Gracias, cariño —sonríe—. Tú sí que estás guapa.

—No me hagas reír. —Almudena lanza una mirada asesina a su madre, seguida de una admirativa a su tía—. Mírate, el tipazo que marcas; y mírame a mí, con estos bombachos...

Salu hace un gesto hacia el grupo con el que estaba su hija.

—Pues no sé de qué te quejas —dice—; aquellos van casi todos de moros: musulmanes, realistas, huestes...

—Sí, son los amigos de Jorge y Lola; me han invitado a cenar en un cuartelillo. Por cierto, que la abuela tenía razón: ella es simpatiquísima. Mucho más que el estirado de mi primo...

—¡Almu!

Salu tuerce el gesto, pero su hija la ignora.

—Bueno, me voy —se despide—, que quieren pasar por el cuartelillo antes de ir a la plaza del Ayuntamiento. Ah, y dame algo de dinero, mamá, que me he quedado sin blanca.

—Qué graciosa, ¡ja, ja! —ríe Mamen—... No creo que vayas a gastar mucho esta noche, querida.

—Y no vuelvas demasiado tarde... —dice Salu, después de darle a su hija un billete de veinte.

La muchacha ya ha cruzado la calle sin escucharla para cuando ella misma se da cuenta de la tontería que acaba de decir.

No vuelvas tarde.

En Moros.

Nací en Elda en 1960, y, aunque resido en San Sebastián, nunca he dejado de regresar a mi familia, a mis fiestas, a mi pueblo, a mis raíces. Hace dos décadas que me dedico a escribir novelas, la mayor parte de las cuales he publicado de forma independiente. En 2019 fue el turno de "Cuartelillo. Una novela muy festera", inspirada en mi reencuentro con las Fiestas de Moros y Cristianos tras una prolongada ausencia. En aquel momento tuve la voluntad y el acierto de ofrecerla íntegra a todos mis paisanos desde este Valle de Elda tan nuestro, colaboración que fue posible gracias al interés y la buena disposición de la dirección y el personal del semanario. Gracias a ello, las ocho entregas de la novela, publicadas semana a semana al modo de los folletines decimonónicos, han alcanzado a varios miles de lectores, número que seis años después continúa creciendo.

Hoy vuelvo con el mismo ánimo para presentaros "La traca. Una novela muy eldera". Una nueva novela costumbrista y de intriga protagonizada por Salu Amat, ambientada esta vez durante el transcurso de nuestras entrañables Fiestas Mayores. Espero que a lo largo de las once entregas que completarán la serie volváis a divertiros, a sufrir, a reíros, a indignaros y, sobre todo, a emocionaros con las peripecias de Salu y sus amigos.

Buena lectura, asiduos del Valle.

"Cuartelillo" puede leerse en la web de Valle de Elda, en el blog del mismo nombre: https://www.valledeelda.com/blogs/cuartelillo.html

Más información sobre el autor y su obra en: https://www.rbscandelas.es